遺言状の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

遺言状の書き方と用途

遺言状を書くということは、自分の命の限界を迎えるようで悲しい気分になるかもしれません。また、家族からは「縁起でもない」といわれることもあるかもしれません。しかし、遺言状には遺言状にしかできない役割があるのです。いざ自分が他界した際に、遺言状があるかないかで遺産相続がスムーズに進むかが決まってくるといっても過言ではありません。重要な文書なので、しっかりと書くようにしましょう。

遺言状の書き出し・結びの言葉

遺言状とは、自分に言葉が話せなくなってしまったときのための遺族への手紙です。自分が亡くなったことで、親族の間で争いが起きては嫌ですよね。さらに、それが遺産などの金銭的な問題ならさらに嫌になります。遺言状は自分の意志で書くものなので、雛形も書式もなく、あまり例文などもありませんが、遺産相続はとても大きな問題なので、ポイントを押さえて上手く書くようにしましょう。

遺言状の書き方の例文・文例01

まず最初のポイントは、封筒や表題には「遺言状」と明記することが重要です。なぜなら、遺言状であることが不明であると、人の書いた手紙ですから、中身を開けることをためらったり、または大事なものとして開封せずに残してしまうこともあるのです。自分が亡くなってからでは、「これを読んでくれ」とはいえないので、必ず遺言状と明記するようにしましょう。

遺言状の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ

ポイント①「封筒や表題に遺言状であることを書くこと」また、封筒の中身の表題にだけ「遺言状」と書いてもいけません。中身の文書の表題はもちろんのこと、封筒の表紙にも「遺言状」と明記するようにしてください。「家族や親族のみなさんへ」や「遺族のみなさんへ」なども良いのですが、できれば誰が見てもわかりやすいように「遺言状」とはっきりと書くことをおすすめします。

遺言状の書き方の例文・文例02

2つ目のポイントは、相続人の指定や、その相続内容を具体的に書くということです。また、誰が見てもわかりやすいように書くようにしましょう。相続人の指定とは、「妻、長男、長女、次男、次女」などと表記するようにします。名前で書いても良いですが、それよりも上記の例のように書くことが書式として一般的でしょう。相続人の指定がなくては、争いのもとになります。

遺言状の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ

ポイント②「相続人や、相続内容を誰が見てもわかりやすいように書くこと」相続内容とは、言葉の通り何を相続するかということです。例えば、「住宅」「土地」「貯金」などが挙げられます。相続人を指定した上で、「誰に何を相続するのか(またはどのくらいの割合で相続するのか)」などをしっかりと書くようにしましょう。家や土地などの財産は、割合で書かれている場合、金銭に返還して金銭割合で相続される場合が多いです。

遺言状の書き方の例文・文例03

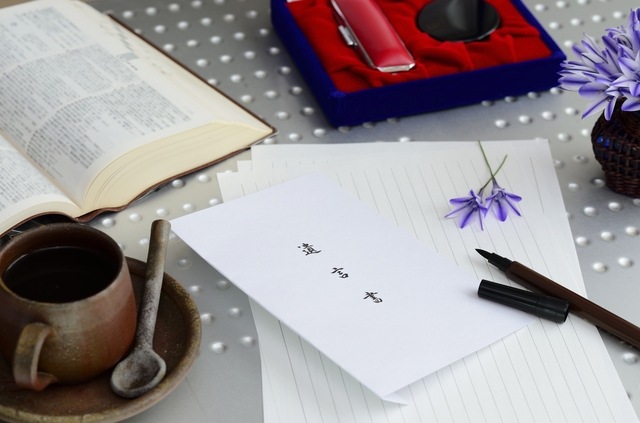

3つ目のポイントは、必ず自筆で書くということです。これは大変重要なポイントでもあります。最近では、文書を書くときにはパソコンなどを使う人が多くいます。しかし遺言状だけは、必ず自筆で書くようにしてください。なぜなら、きちんと遺言状を書いた「本人」を明確にするためです。遺言状は重要な書面であることと同時に、誰でも偽造しやすい文書とも言えるからです。

遺言状の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ

ポイント③「かならず自筆で書くこと。消えない筆記用具を使用すること」自筆で書くことに加え、消えない筆記用具を用いて書くようにしましょう。鉛筆などは、消して修正することができてしまうので偽造の恐れがあり、有効な遺言状にはなりません。ボールペンや万年筆、筆や油性サインペンなどの「消えない」筆記用具で書くようにしてください。理由はもちろん偽造や修正を防ぐためです。

遺言状の書き方の例文・文例04

4つ目のポイントは、相続に必要な書類や物品があれば、同封しておくことです。特に印鑑証明や、口座情報などは、必ず入れておくと相続人が相続する流れがスムーズになります。遺産の相続には思っているよりも多くの手間と時間がかかるものなので、最初から思いやっておくことで、その手間がなくスムーズに相続が可能になるでしょう。その代わり、大事な書類なのでなくさないように注意してください。

遺言状の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ

ポイント④「相続に必要な書類等があれば同封しておくこと」文書内に、何を一緒に同封しているのかなどの情報も書いておくとわかりやすいでしょう。もしもそのように同封物を記載する場合には、かならず同封することを忘れないようにしてください。また、もし自身の都合上同封することが難しい場合には、その物品のある場所を表記しておくことで、スムーズに相続の動きをとることができます。

遺言状の書き方の例文・文例05

では最後のポイントは、書面の最後には記載した日にちを「正確」に記入するようにしましょう。また、執筆人のサイン、そして印鑑を押しておくようにします。この印鑑がないと、正式な遺言状として認められないので注意が必要です。また、印鑑は可能であれば実印など信頼性の高いものを使用しましょう。遺族が、遺言状の不正を疑われないためにも、そのような心遣いは必要です。

遺言状の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ

ポイント⑤「書面の最後には記載した日にちを明記し、サイン、印鑑を忘れないこと」また、遺言状を書いた日にちについてですが、「正確」な日にちということが重大なポイントになります。こちらも「末日」「吉日」のような書き方をしてしまうと、正式な遺言状として認められなくなってしまいます。そのため、「〇年〇月〇日」というような表記にするようにしてください。

遺言状の書き方で使った言葉の意味・使い方

遺言状を書くときの雛形は中身と封筒の表題、文書の最後の日付、サイン、印鑑などその程度のものですが、それらが不十分になってしまうと正式な遺言状として認められなくなります。そのため、しっかりと確認しながら書くように心がけてください。遺言状があったことで逆に争いが起きないような工夫や思いやりも大切です。それらのことを念頭において、書面の作成に当たりましょう。

遺言状の書き方と注意点

遺言状を全て書き終えたら、封筒に入れた後、必ず封をするようにしてください。これは信頼できる遺言状であるための条件ともいえます。また、会社などへの提出書類と同じ要領で、封をした後に「開封していません」ということがわかるように印鑑を押しておくようにしてください。このときに使用する印鑑は、必ず書面の最後のサインに使った印鑑と同じものを使用するようにしてください。

遺言状の書き方のポイント・まとめ

遺言状を書き方でのポイントは、以下の5点になります。ポイント①「封筒や表題に遺言状であることを書くこと」ポイント②「相続人や、相続内容を誰が見てもわかりやすいように書くこと」ポイント③「かならず自筆で書くこと。消えない筆記用具を使用すること」ポイント④「相続に必要な書類等があれば同封しておくこと」ポイント⑤「書面の最後には記載した日にちを明記し、サイン、印鑑を忘れないこと」

-

-

感動する手紙の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...

連絡というと電話やメールが主流の昨今ですが、手紙は書き手の思いを伝えるのに効果的な連絡手段です。ただ、手紙を書き慣れてい...

-

-

弁明書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

弁明書を自分の言葉で丁寧表現することによって相手に伝わりやすくなります。書いたことがない人に関しては雛形や例文を参考にし...

-

-

謝罪手紙の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

謝罪手紙にはビジネスシーンで使用するものからプライベートでも使用できるものから幅広くあります。言葉や言い回しを変えること...

-

-

レポート表紙の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...

レポートの作成には様々なルールが存在しますが、中でも表紙をつけることはレポートを書く上で基本的なルールです。学生が作成す...

-

-

食品衛生講習会感想の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味など...

食品は私たちの生活になくてはならないものであり、人は食べなければ生きていくことさえできません。しかし食品衛生についてはま...

-

-

稟議書での追加の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記...

稟議書での追加項目に関しては経費が発生するものが多いため、慎重にポイントを押さえて記入することが必要です。共有物の貸し出...

-

-

住宅借入金等特別控除申告書の書き方や例文・文例・書式や言葉の...

住宅借入金等特別控除とは、新しく家を建てたり購入したりした人が、銀行等で住宅ローンを組み借入をしている場合、条件を満たせ...

-

-

大学院推薦状の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...

最近は大学院へ進学する学生も増えてきました。大学院へ進学する場合は、大学入試とは違い、教授の推薦も必要となってきます。も...

-

-

手術での休職中の手紙の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味な...

やむを得ず病気やけがが元で手術をしなければならなくなった場合、気がかりなことの一つに仕事があげられるでしょう。特に大事な...

-

-

稟議書の文章の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入...

企業においては、一定の金額以上の決裁が必要な案件につき、稟議書を作成して承認を得なければなりません。稟議書は、会議をする...

遺言状を書くということは、自分の命の限界を迎えるようで悲しい気分になるかもしれません。また、家族からは「縁起でもない」といわれることもあるかもしれません。しかし、遺言状には遺言状にしかできない役割があるのです。いざ自分が他界した際に…